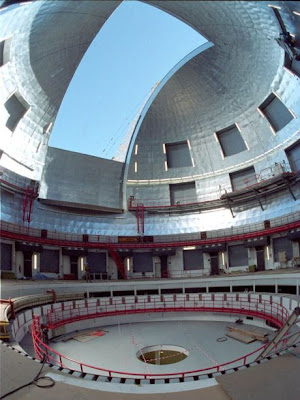

El Gran Telescopio CANARIAS verá su Primera Luz en el Observatorio Roque de los Muchachos, situado en la isla de La Palma, la noche del próximo 13 de julio. El acto contará con la presencia de S.A.R. el Príncipe de Asturias

SAR, el Príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, gran aficionado a la astronomía y Astrofísico de Honor del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), dará inicio a la fase de ajustes o Commissioning del El Gran Telescopio CANARIAS (GTC) en un evento oficial al que asistirá el Director del IA-UNAM, José Franco. Las primeras captaciones de luz estelar que se realizan con el telescopio están destinadas a alinear perfectamente los 36 espejos que forman la óptica primaria. Esta fase dura alrededor de un año. El "Día Uno" es la fecha a partir de la cual, tras esa fase de pruebas y puesta a punto, el telescopio comienza a ser utilizado por la comunidad astronómica a la que va a servir. El año 2007 estará dedicado a esta fase de ajuste y será a partir de principios de 2008 cuando el telescopio sea usado por toda la comunidad científica.

Observando en luz visible e infrarroja, el GTC podrá llegar a ver los objetos celestes más distantes y débiles del Universo. Con él será posible captar el nacimiento de nuevas estrellas, estudiar más a fondo las características de los agujeros negros o descifrar los componentes químicos generados tras el Big Bang. Uno de sus objetivos emblemáticos es hallar planetas similares al nuestro en otros sistemas estelares.

La primera luz del telescopio óptico-infrarrojo de mayor tamaño del mundo (10.4m) será registrada por OSIRIS, un espectrógrafo cuyo diseño óptico fue realizado por la UNAM y con el que el IA se integró al proyecto.

Situada en la isla de La Palma (Islas Canarias), esta gran infraestructura científica cuenta con un espejo primario compuesto por 36 segmentos que, al acoplarse, forman una superficie equivalente a la de un único espejo circular de 10,4 m de diámetro. Pero el GTC no se diferencia de los demás telescopios sólo por su gran abertura, sino también por los instrumentos científicos con los que está equipado.

El GTC está equipado con una instrumentación focal que aprovecha al máximo sus posibilidades. La primera generación incluye 3 instrumentos: OSIRIS, un espectrógrafo de baja resolución con sistema de imagen; CanariCam, una cámara y espectrógrafo en el infrarrojo térmico; ELMER, un espectrógrafo que obtiene imágenes convencionales. Como instrumentos de segunda generación están EMIR, un espectrógrafo multiobjeto de gran campo que trabaja en el infrarrojo, y FRIDA, un instrumento que aprovecha la óptica adaptativa con una cámara espectrógrafo para el infrarrojo cercano con unidad de campo integral.

El IA-UNAM, el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) y el CONACYT se integraron al proyecto del GTC con una participación del 5%, además del diseño y construcción de instrumentos de vanguardia: OSIRIS, FRIDA y la Cámara de Verificación. En contrapartida, los astrónomos mexicanos obtendrán al menos el 5% del tiempo de observación. Además se tiene contemplado el intercambio de tiempo de observación entre el GTC y el Gran Telescopio Milimétrico (GTM) ubicado en la Sierra Negra de Puebla.

OSIRIS

Sistema Óptico para Imagen y Espectroscopía Integrada de Resolución Baja/Intermedia, (Optical System for Imaging and low Resolution Integrated Spectroscopy).

El instrumento OSIRIS representa el estado del arte in instrumentación astronómica. Su diseño óptico y la construcción de la cámara estuvieron a cargo del Instituto de Astronomía de la UNAM, en un consorcio con el Instituto de Astrofísica de Canarias y otras universidades europeas. Puede obtener imágenes directas del cielo y puede realizar espectroscopía de varios objetos a la vez. Trabaja en el rango visible, es decir, con la luz del cielo que es capaz de percibir el ojo humano. Entre otros resultados, proporciona nuevos datos a los científicos en diversas áreas de conocimiento de la Astrofísica, como las atmósferas de los planetas del Sistema Solar; los objetos compactos emisores de rayos X - posibles agujeros negros -; las supernovas muy lejanas - que sirven de referente para conocer la edad del Universo -; las llamadas explosiones de rayos gamma, (unas tremendas emisiones de energía cuyo origen se desconoce y que es preciso identificar); o la formación y evolución de las galaxias y los cúmulos de galaxias.

Además, OSIRIS incorpora el uso de filtros sintonizables. Estos permiten observar de manera muy precisa una línea determinada del espectro de luz, situada en cualquier posición dentro del rango visible.

INNOVACIONES: El poder de los filtros sintonizables

El poder de OSIRIS reside en los filtros sintonizables, que lo convierten en un instrumento único, novedoso y competitivo, exponente de la innovación y desarrollo tecnológico que exigen los instrumentos para grandes telescopios.

El concepto de filtro es familiar a todos los lectores, desde un filtro solar que permite observar el Sol con un telescopio, hasta un filtro para una cámara fotográfica o incluso unas gafas de sol. Un filtro para uso astronómico no es muy distinto: se encarga de seleccionar una parte de la luz que llega al instrumento para poder estudiar cada color separadamente. La única diferencia reside en la precisión y la calidad con que realiza su función.

Un filtro de los denominados de “banda ancha” solamente deja pasar uno de los colores del espectro, como si de un filtro coloreado se tratara. Los filtros de “banda estrecha” dejan pasar solamente una de las tonalidades de un mismo color. Dicho más técnicamente, dejan pasar un intervalo espectral menor. Los filtros de banda estrecha permiten estudiar con toda precisión la emisión del gas presente en galaxias como Andrómeda, nebulosas planetarias o regiones de hidrógeno ionizado como Orión con resolución espacial, lo que no permiten otras técnicas como la espectroscopía.

Existen multitud de zonas del espectro donde emite el gas de estos objetos, las llamadas “líneas de emisión”. Cada elemento químico emite varias de estas líneas en distintas zonas del espectro. Estas líneas proporcionan información muy valiosa sobre la temperatura, composición química, edad, características de la estrella joven y masiva que ioniza el gas, etc. Por tanto es de suma importancia poder observar el mayor número posible de líneas. Para complicar más el problema, las galaxias presentan el denominado “desplazamiento hacia el rojo” que consiste en que las líneas de emisión se desplazan a zonas más rojas del espectro de forma proporcional a la distancia que nos separa de la galaxia.

Sin embargo estos filtros “convencionales” solamente dejan pasar un color, tonalidad o rango espectral fijo. Si se pretende estudiar otro rango espectral distinto, bien porque se pretenda estudiar otra línea de emisión, bien porque se pretenda estudiar la misma línea en otra galaxia de un desplazamiento al rojo distinto, es preciso utilizar otro filtro.

En conclusión, para poder estudiar aspectos tales como la evolución de las galaxias que pueblan el Universo, sería preciso disponer de una gran cantidad de filtros convencionales de banda estrecha que cubriesen todo el rango espectral visible. De esta manera sería posible estudiar cualquier conjunto de líneas de emisión de cualquier galaxia independientemente de su desplazamiento al rojo. Esto, sin embargo, no es factible: ningún observatorio posee la gran cantidad de filtros necesaria debido a su coste prohibitivo. Es más, pocos observatorios tienen siquiera un número razonable de filtros que permita estudiar adecuadamente incluso galaxias próximas.

Los filtros sintonizables son la solución a este problema. Como su nombre indica, permiten variar a voluntad (sintonizar) tanto la longitud de onda como el ancho de banda o rango espectral que dejan pasar. Para ello constan de dos láminas de vidrio extraordinariamente planas y paralelas, muy próximas entre sí, con un recubrimiento reflectante interior. Tres piezoeléctricos situados entre las láminas permiten controlar con extrema precisión y rapidez el paralelismo y la separación entre las mismas. Para dar una idea de su precisión: si el filtro sintonizable tuviera un diámetro del tamaño de España, las irregularidades de sus caras tendrían una altura de 1 cm, mientras que la separación entre las láminas se ajustaría con una precisión de 2 mm. La parte del espectro, así como el rango espectral (ancho de banda) que se desea observar, viene determinada por la separación entre las láminas, que se puede cambiar en tan sólo una décima de segundo mediante los piezoeléctricos.

Un filtro sintonizable es extraordinariamente versátil: cada uno de los dos filtros sintonizables de OSIRIS equivale a 19.000 filtros convencionales. Puestos uno encima del otro alcanzarían una altura de 152 m, similar a la de la Torre Picasso en Madrid o la Torre Mapfre de Barcelona y 30 metros mayor que la altura de la Puerta de Europa en Madrid.

FRIDA

Cámara Infrarroja con Unidad de Campo Integral para el Sistema de Óptica Adaptativa del GTC, (“InFRared Imager and Dissector for the Adaptive Optics System of the GTC”)

FRIDA es un instrumento liderado por el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM), con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de Florida (EE.UU.), el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial de México (CIDESI), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Universidad de Marsella y el Laboratorio de Astrofísica del Observatorio Midi-Pyrénées (Francia).

FRIDA será el primer instrumento que aprovechará el haz corregido por el Sistema de Óptica Adaptativa del GTC. Esto significa que la luz pasa primero por el sistema de óptica adaptativa, que elimina en tiempo real las turbulencias con que nos llega la luz tras su paso por la atmósfera. Una vez libre de perturbaciones, la luz llega al instrumento FRIDA, cuya principal característica es disponer de una Unidad de Campo Integral (en ingles Integral Field Unit, IFU). Con ella entra en juego la denominada “Espectroscopía 3D”.

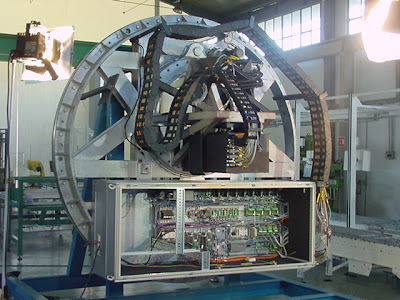

La Cámara de Verificación

La cámara de verificación es uno de los instrumentos que ponen a punto los 36 espejos del GTC, revisando su correcto alineaminento y curvatura para evitar el mínimo de aberraciones. Su diseño y fabricación estuvieron a cargo del IA-UNAM y del CIDESI.

El GTC supone un paso más en el afán del IAC por hacer ciencia competitiva e impulsar el desarrollo tecnológico e industrial. En su diseño, construcción y montaje han intervenido más de mil personas y un centenar de empresas. España, México y los Estados Unidos han colaborado para que este telescopio sea una realidad.

El funcionamiento óptimo de osiris es de particular interés para los mexicanos pues, junto con el concepto científico, el diseño y la construcción de OSIRIS y otros dos instrumentos para el GTC, fue con que el ia-unam inició su colaboración con el megatelescopio, del que ahora México es, además, socio.

El funcionamiento óptimo de osiris es de particular interés para los mexicanos pues, junto con el concepto científico, el diseño y la construcción de OSIRIS y otros dos instrumentos para el GTC, fue con que el ia-unam inició su colaboración con el megatelescopio, del que ahora México es, además, socio.